作家に月額などで金銭的な援助をおこなう『支援サイト(パトロンサイト:FantiaやFANBOXなど)』は日本でも受け入れられるようになりましたが、

支援サイトに二次創作を載せるのはありなの?

……といった意見もよく耳にします。

支援サイトに二次創作物を載せる是非を書くと同時に、今の二次創作のありかたをしっかり見直すのも必要なので、同人誌やグッズ販売、有料リクエストの問題なども混ぜつつ記載していきます。

-

正確な情報を求む

誤りがあればご連絡ください

二次創作の定義と著作権

ごっちゃにする人が

すごく多いよね

二次創作はよく『二次的著作物』『二次利用』とも同一視・混同されがちで、

- 【二次創作】創作性の高いものを二次的に制作する非営利な行為。

- 【二次的著作物】スピンオフや原作の映像化、翻訳などの営利的行為。

- 【二次利用】公式画像の加工・コラージュ、引用・転載行為など。

この3つは狭義的に異なるもので、これらの定義を一緒に混ぜて考えるからややこしくなるのです。

一般論として、著作権でよく問題にされるのは『二次利用』です。海賊版問題や転載・無断利用がよくある事例ですね。

なお、創作性が高ければ二次創作でも著作権は適用されます。

【著作権法 第二条】

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(原文ママ)

e-Gov法令検索

しかし二次創作は他者のフンドシで相撲をとることと、権利者の指示や意見には素直に従うのは、いかなる場合でも必要な前提条件です。

補足:AIイラストの二次創作は?

AIで二次創作イラストを作成し、支援サイトの有料記事にしているケースが2023年以降見られるようになりました。

ただ著作権が発生するには、人間が創作表現をする(=創作性が高い)行為が前提のため、AIイラストは2023年現在の法律だと、創作性が低く著作権が発生しない可能性が高い状態です。

2023年の現状だと、AIイラストの二次創作は二次創作ではないため、ややこしいですね。

生成AIはその性質上、やっていることの本質は二次利用のほうが近いかなぁ。

このあたりの問題はこちらの記事で詳しく述べていますので、あわせてご参照ください。

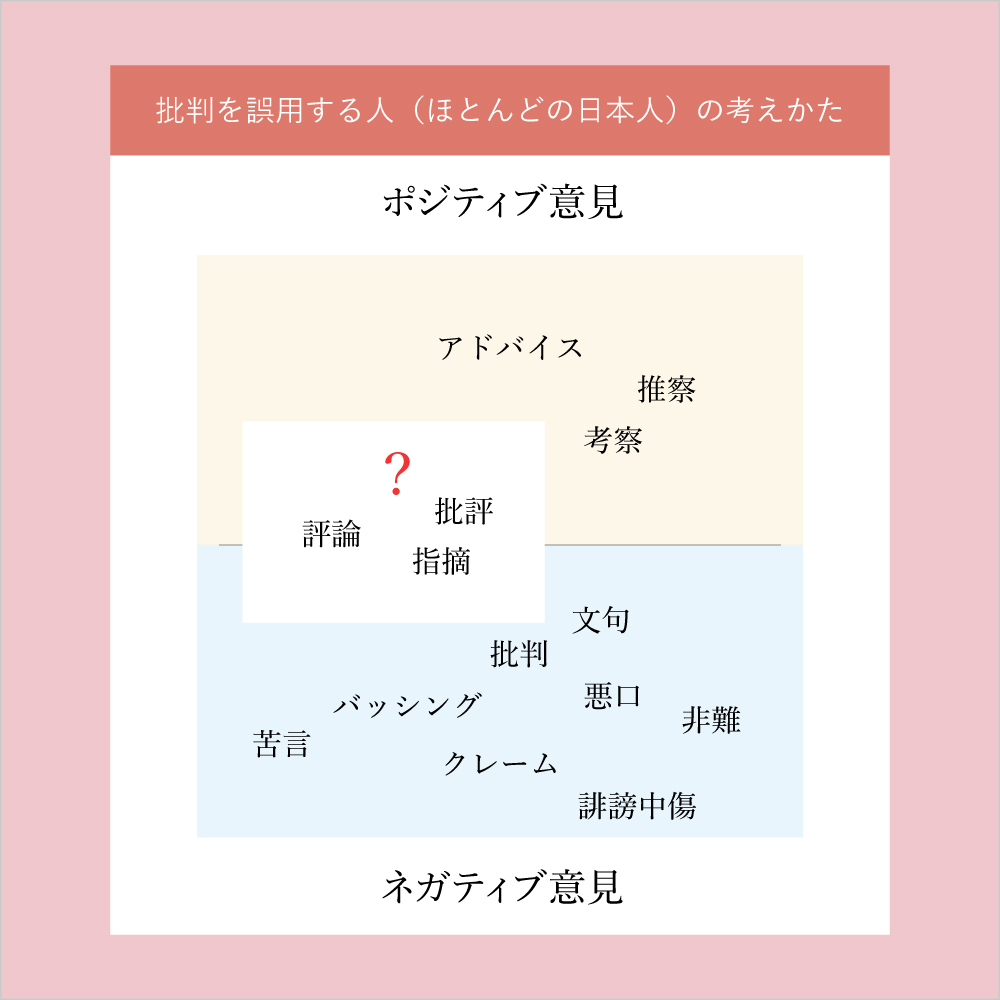

ネット・SNS上の誤った著作権認識

その認識、

本当にあってる?

ネット・SNS上では二次創作に対する極端な意見・論調が多く、個人的に問題だと感じています。

たとえば、ピクシブ百科事典の『クッパ姫(クッパのピーチ姫風擬人化)』記事の編集合戦が過去にあり、法律専門家の意見を引用して、

ほら、クッパ姫の著作権問題はこうだよ! 同人誌やグッズ化はほぼ真っ黒の違法状態だよ!

と称した記載をした執筆ユーザーは、一方的で極端な記載をしていたと言えます。

正直ピクシブ百科事典は数あるフリー百科事典でも治安が悪いし問題ユーザーも多い……

任天堂・ゲームフリーク(ポケモン)の見解

任天堂の二次創作の見解(2023年6月現在) については以下に要約すると、

二次創作(ファンアート)に関しては、各国の法令(著作権法)を参照してください。なお作られた創作物が問題のない範疇(はんちゅう)に入るかどうかは個別にお答えできません(要約)

任天堂

ポケモンで有名なゲームフリークも同様の記載をしていて(2023年6月現在)、 生前の岩田元社長は2010年の質疑応答でも、

「社会的に見て当社の知的財産の品格・価値を貶(おとし)めるものはダメだが、かといって好意で作られたものですら取り締まるのも不適切。どう判断するかは第三者の通報を見てから考える」(要約)

2010年6月29日(火) 第70期 定時株主総会|任天堂 岩田聡元社長

これを見てもわかるように、問題かどうかは権利者が判断するもので、外野が過剰(かじょう)に反応するのは違います。

ただ著作権問題を無視していいと言っているわけではないよ?

先述の法律家の意見も、あくまで個人的見解に過ぎないのは留意すべきです。

CHECK!

二次創作は100%合法で問題ない、もしくはほぼ黒・完全な違法だと決めつける言いかたは無責任であり詭(き)弁。一昔前の『行列のできる法律相談所』でも、同じ法律専門家で解釈の相違で対立したほど、権利問題は専門家ですら断定的な意見をまとめられません。

ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン|任天堂

各種お問い合わせ先|ゲームフリーク

このような主張をする人は要注意

理解している人は

こんなことを言わない

そのため、以下のような、

- 「二次創作に公式が何も言わなければ合法だしセーフ。問題ない」

- 「著作権に詳しい法律専門家がこう言っているから黒に近いグレー」

- 「二次創作は著作物を盗んでいるから犯罪・違法だしアウト。禁止しろ」

二次創作に合法・違法だと声高に荒げ、一法律専門家の見解を鵜(う)呑みにして主張する人のほとんどは、権利者を気取る「知ったかぶり」か、一昔前で止まっている「化石さん」です。

権利者じゃないのに、白(合法・セーフ)や黒(違法・アウト)だと勝手に決めつける主張をする自体がおかしいんですね。

いるよね、法律や専門家の意見を引用しただけで意見した気になる人。なぜその先の本質を見ようとしないのか。

理解しないまま語る人が多い

基本の認識・知識が

抜けている

極端な主張をする人の抜けた論点をまとめるなら、

- 【決めるのは権利者】合法・違法かどうかは権利者が決めること。

- 【正解はない】著作権問題は間違いはあっても正解がない。

- 【ガイドライン】創作ガイドラインを権利者が設けている場合もある。

- 【無料公開もできる】無料記事も可能。「支援サイト=すべて有料」は誤り。

こうなりますし、これを踏まえて語る意見がほとんどありませんでした。

CHECK!

広義だと二次創作(+で金銭を得る)は著作権上グレー。しかし黒に傾けるか、白にするかは第三者ではなく権利者。二次創作の著作権問題は基本親告罪(権利者が訴える)である点、ほとんどの支援サイトの利用規約に、二次創作の有料記事掲載を明確に禁止する記載がないのを考えればわかりますね。

これは権利者それぞれで二次創作の見解が異なるためです。

条件つきで許可するケース

一定の条件で

許可がされている

なお二次創作に寛容で一定の条件で黙認ではなく「許可」をしている権利者については、

- 艦隊これくしょん -艦これ-

- アズールレーン(アズレン)

- UNDERTALE(アンダーテール)

などが挙げられます。

艦これの著作権・二次創作のガイドラインまとめ|文脈をつなぐ

アズールレーン二次創作公式ガイドライン|Yostar

UNDERTALE同人活動ガイドライン|Hato King

この3ジャンルは創作性が高く、不当に利益を害さない非営利の個人に限り、制作費・人件費程度の費用であれば、ファン活動として金銭のやりとり、同人活動は原則認められるとしています。

支援サイトの有料公開にも(一部を除き)特に規定がなく、ファン活動のひとつとして容認している認識で現状のところは問題ないと思います。

ちなみにUNDERTALEの場合、

支援サイトはUNDERTALE専用アカウントは禁止。でも数多くの二次創作を描き、その中のジャンルのひとつとしてならOK(要約)

UNDERTALE同人活動ガイドライン|Hato King

このように具体例を掲示していますね。

2010年代から登場したものほど、創作ガイドラインがしっかり制定されている場合が多いです。

非営利の定義

非営利の定義については、以下のサイト様の情報によれば、

非営利とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」を指しています。

非営利と営利の違いは何でしょうか|新宿NPO協働推進センター

金銭を得ること自体は営利目的にはあたらない形ですね。

とはいえ、著作権上では「著作者の利益を脅かす行為」はダメですし、その「利益を脅かす」の定義も権利者で変わります。

艦これも「ゲーム性がある同人商品やグッズ販売はNG=収益を阻害する」として、過去に騒動になっているからね。

そのためガイドラインを熟読して活動するのが無難ということです。

厳格・従来どおりの黙認ケース

厳格な権利元や

ガイドラインがない場合

逆に厳しいガイドラインを設けるのは、

- SSSS.GRIDMAN(グリッドマン)シリーズ

- サンライズ(ガンダムなど)

- VOCAROID(ピアプロ:初音ミクなど)

などですね。

『SSSS.GRIDMAN』二次創作物のガイドラインに関して|SSSS.GRIDMAN

サンライズ二次創作公式ガイドライン|サンライズ(バンダイナムコフィルムワークス)

キャラクター利用のガイドライン|ピアプロ

グリッドマンは創作性が高い二次創作および、同人活動も個人活動の範囲内で認める一方、過去に支援サイト有料記事への禁止通告がありました。

詳しくは「GRIDMAN Fantia」で検索してください。

サンライズは二次創作のネット掲載は許可がない限り禁止扱いと、かなり厳格なガイドラインを設けています。

ピアプロは無料の場合、ライセンス表記は努力義務で、金銭のやりとりが少しでも発生する場合、営利・非営利・個人・法人関係なく、お問い合わせで連絡をしなければなりません。

初音ミクや鏡音リンを有料記事で上げる人は、「事前にお問い合わせしてピアプロリンクを発行したのかな?」と思ってしまう。

支援サイトでこれらのジャンルを有料で載せるのはトラブルの元になりかねませんから、無料公開で載せるか、支援サイトへの掲載を控えたほうがいいでしょう。

マンガ出版社の場合

小学館や芳文社など、大手商用マンガ各社の二次創作については、厳しい規約である場合が多いものの、悪質な場合に限るという話であり、『二次利用』規制のニュアンスが強いようです。

晒されている小学館ホームページの文章は10年近く前からある文章で、悪質な著作権侵害から作家さんの著作権を守るために、どこの出版社でも明記されているはずです。つい最近、小学館が新しい方針を定めたかのように言われているようですが、それはデマです。(市)

— ゲッサン編集部 (@gessanofficial) March 29, 2011

HPでの文言についてTLが騒がしいようですが、以前からあったページですし、サンデー編集部としては今まで以上のアクションを取るというような意図はありません。念のため。(熊谷)

— 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) March 29, 2011

講談社は、別に同人誌製作を禁止したりはしておりません。というのも、講談社のほとんどのコミックの著作権者は著者(作家)であり、講談社は著作権を有していないからです。

— 少年マガジンアプリ 公式アカウント (@magazineComics) November 1, 2012

なんで小学館が厳しいかというと、その昔、サンデーのヒット作が同人誌でジャンル化した時に、他社が同人アンソロという形で「商売」したことが念頭にあるんです。非営利なファン活動なら目もつぶれますが、堂々とした出版社に一般書店売りでそれをやられちゃ黙ってるわけにいかなかったんですね。

— 七月鏡一 (@JULY_MIRROR) March 28, 2011

ゆえにこれらの権利元のほか、明確なガイドラインが存在しない場合は従来どおり、「ファンアートは多い・もしくは好意だから何も言っていないだけ(黙認)」です。

無料ならまだしも、有料行為はリスクが高いと言えます。

政府による二次創作の認識

日本政府は

こう言っている

政府(内閣官房)の発表では、

故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。(原文ママ)

環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要 |(PDF書類:31ページ目に記載)|内閣官房

【第十八・六十五条制限及び例外】

TPP協定(訳文)|(PDF書類:65ページ目に記載)|内閣官房

各締約国は、この節の規定について、排他的権利の制限又は例外を著作物、実演又はレコードの通常の利用を妨げず、かつ、権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。(原文ママ)

と、このように明記されています。

著作権侵害の適用は商用物の海賊版・無断転載などが中心で、二次創作が巻き込まれないようにガイドラインを制定する著作物が多いんですね。

これは『二次創作』の見解です。二次的著作物・二次利用ではありません。

補足:「公序良俗に反する行為」はエロ(R-18)禁止?

しかし一定の条件で二次創作を許可を示す公式でも、公序良俗(りょうぞく)に反する行為は禁止であると明記されています。

よく誤解されるのは、「公序良俗に反する行為=セクシャル表現禁止」ではありません。ただし性的表現が含まれるものと併記がある場合は禁止にあたる可能性があります。

心配な場合は規約をよく読み節度を守った上で、権利元へ問い合わせるのがいいかもしれません。

併記がない場合、グロテスクは度合い(四肢寸断など)で公序良俗に引っかかる恐れがありますが、セクシャルは性器の黒塗りやモザイク修正を施せば、原則みなされないのが通説のようです。

モザイク処理|Wikiprdia

エロ漫画のモザイクについて|わっぱーのブログ

否定意見派の問題点

「主語が大きい」とは

こういうことかと…

上述のように、ネット・SNSの否定的意見の大半はロジック(論理)やエビデンス(論拠)が伴っておらず、著作権の本質やガイドラインを無視する意見が占めているんですね。

- 「二次創作は違法行為だ」「支援サイトの二次創作を禁止しろ」

→ 法律問題は建前で、実際は著作権にそれほど詳しくない疑惑あり。 - 「著作権って知ってる?」「権利者の気持ちも考えろ!」

→ 読み解くと法的問題よりも、主観的な感情論になっている。 - 「二次創作に見返りを求めるな」「支援サイトはオリジナルでやれ」

→ それは創作の多様性を否定し、個人の勝手な考えを押しつけているだけ。 - 「じゃあ俺もネットの二次創作を勝手にグッズにするけどいいよね?」

→ 極論で煽(あお)りたいだけの人。

最後のは非生産的なので論外として、ちゃんと著作権やガイドラインを調べず、誰かが言っていた極端な主張を、自分の言葉のように借りているだけの人が多い印象ですね。

自分で考えないから、「最終的には権利元の判断」という著作権の本質を理解していないんだよね。

日本の誤ったお金の教育

これらの意見を出すのは、単に無知や古い認識以外にも、いわゆる『嫌儲(けんもう)』とよばれる人たちも該当します。

本来の定義では、5ch転載や偏向(へんこう)的な抜き出しで広告収入をするブログに嫌悪感を示すスラングです。

次第にネット広告収入自体を叩く論理のすり替えが起きているけど、モラルの問題であって広告収入自体は悪じゃないよ。

ただ当記事の定義では文字どおり、相手のやりかたにケチつける小姑(こじゅうと)みたいな「儲」けるのを「嫌」う人をさします(ので念のため)。

このような人たちって、

- 「無料が当然(タダ・ネイティブ)」

- 「儲けるのは悪いこと」

- 「楽に稼ぐのは許されない」

- 「自力で汗水を流す苦労から得るべき」

- 「他者のモノで金を取るな」

このようにマネーリテラシー(お金の仕組み・知識)が低いんですね。彼らは心理学用語ではないものの、『嫌儲バイアス』とよぶのだそうです。

これは世界中で見られる現象のようですが、日本だと誤ったお金の教育・風潮で強化された感はあり、現に「お金の話は卑(いや)しい」は日本人なら一度は聞く言葉ですからね。

お金を得るにしても、限度や一線を超えてはいけないラインはあるよ。ただ有料二次創作をちゃんと調べず全否定する人って、不労所得にも文句を言っていそう。

あなたが「お金稼ぎは卑しい」と思ってしまう理由を説明する|20代のお金の教養

日本人は、なぜ「お金の話」をするのは恥ずべきことだと思うようになったのか?――マンガ『インベスターZ』に学ぶビジネス|リクナビNEXT

マネーリテラシーの低い日本人が最初に学ぶべき「あること」とは?|THE21 ONLINE

なぜ人は「金儲け」を嫌うのか?の心理学|パレオな男

Anti-profit beliefs: How people neglect the societal benefits of profit.|アメリカ心理学会

単に「俺が気に入らない」だけ

正直、「権利者を守れ」や「二次創作で金を取るのは違法だし犯罪だ」と主張する割には、創作ガイドラインの無視や、著作権の本質を理解せず、偏った知識・認識で語っています。

ただ単に権利者へ自己投影(一方的な被害者意識)をした、「俺が気に入らないから」なんですね。

正しく著作権やガイドラインを知っているなら、権利者の代弁者気取りをすること自体がありえない。自分の個人的感情を法律にすり替えているだけだよ。

悪質な場合、公式のSNSなどでお問い合わせ・通報行為で創作活動を萎縮(いしゅく)させようとする人もいます。

しかしそれは、「俺は正しいことをやっている」と一方的な正義感・独善的な行動で自己欲求・承認欲求を満たすような、ネットスラングでいう『正義マン』と変わらないものです。

コンビニやスーパーの悪質クレーマーや、いわゆるツイフェミやネット私刑をする人と本質的に同じなので、正しく行動していれば無視でOKです。

クリエイター側の問題点

クリエイター側にも

問題点があるよ

とはいえ、絵描きなどのクリエイター側も、二次創作や権利者への定義・権利問題の意識が低く、ガイドライン無視といった無知のまま行動する人が少なくないのは事実です。

中には権利元の意向を無視するばかりか、明確な根拠がないマイルールを「これが正しい認識だ」とネット・SNSなどで拡散させ、それを信じてしまうクリエイター同士の図式も見られます。

これは非常に由々(ゆゆ)しき問題で、

- 【赤字ならOK?】「同人誌はほぼ赤字だからOK。支援サイトは利益になるからダメ」

- 【趣味=無料?】「二次創作で人件費・制作費を発生させてはいけない」

- 【好きは免罪符?】「作品が好きだし、権利元の応援なのでOK。個人の自由でしょ?」

これらも否定派と同様、明らかに主観的な独自解釈でしかなく、客観的なロジックもエビデンスも伴っていません。

特に「赤字なら問題ない」の理屈が謎だし、それこそ権利元がそう言っていたの? 一体なんの権限を持って、そう堂々と主張しているのかが不思議。

リテラシーの低いクリエイターが目立つ

ガイドライン不明の二次創作を上げておいて、

- 「Fantiaの有料記事を見てね」

- 「続きはFANBOXで公開中」

このような有償行為をする人は少なくなく、

キミさ、権利元のガイドラインを見て有料記事にしてる?

と、言いたくなります。

これって権利元のみならず、二次創作ガイドラインを守る人たちや支援者にも迷惑をかけかねないもので、ネット・SNS上に掲載するとはどういうことなのか、そこの認識も甘く感じます。

これはSkebなどの有料二次創作リクエストも同様です。

- 「二次創作は自由でしょ」

- 「赤字でやれば問題ない」

- 「みんなやってるから」

- 「好きなものを描けばいいじゃん」

二次創作クリエイターほど、ここのリテラシーが低く自己中心的な人たちが目立つのは、悩ましい限りですね。

こういったクリエイターは見る側の気持ちや配慮も欠くことが多い。支援サイト公開前提なのにタイトルに未記載、見るための値段が書かれていなかったりね。

そういったリテラシーの低い、二次創作の都合のいい解釈で高じた結果の一例が、『ドラクエ花札騒動』や『ゆっくり商標登録問題』です。

ガイドラインはなんのためにあるのか?

有料二次創作が冷ややかに見られがちなのは重ねるように、「自由や好きを拡大解釈する意識の低いクリエイター」がいることも要因のひとつで、権利者が創作ガイドラインを制定するのは、

- 【公式許可】二次創作(特に有料)を法的な問題行為にしないため。

- 【保護の観点】権利者と描く側、お互いを尊重し、守るため。

これが理由なんですね。

せっかく権利元がお互いを守るためにガイドラインを作っているのに、それを無視したら作る意味がなくなってしまうよね?

二次創作を載せるって本当は重い行為

「二次創作をネット・SNSに載せる」や「有料の二次創作をする」って、本当はそのぐらい考えてあげないといけない行為なんですね。

学校で絵の見せ合いっこをしているのとはワケが違うよ。

だからといって「キミはルールを守ってない!」など、二次創作活動を萎縮させたり、守らないことを厳しく叱責(しっせき)することが、この記事の目的・真意ではありません。

それ以上に、なぜTPP条例で例外項目が設けられたのか、ガイドラインを制定する権利元は、どのような意図で作ったのか……

主張や行動をするなら、ちゃんと理解し、考えてやってほしいということです。

理解して行動できるということは、自分の身や支援者をトラブルから守れるということでもあるんですね。

立場が違うだけで根底は同じ

まさに『同族嫌悪』

どちらにせよ、著作権やガイドラインの概念・本質をわかっていない人は、極端な否定派も、意識が低いクリエイター側も、行きつく先は自己本位のごう慢にしかならないということでしょう。

- 「(俺が気に入らないから)権利侵害しているし二次創作は悪」

- 「二次創作は別にやるのは自由だし、言うことも自由でしょ」

- 「俺そこまで詳しくないし」

このように、意見・指摘に「俺に意見するな」と拒絶して極端な持論を正当化したり、開き直って自省しないケースが目立つのも印象的です。

CHECK!

正しく行動するために理論や知識を学ぶのと、「気に入らない」「自己弁護・正当化したい」から理論武装するのは、目的も意味合いも全く異なり、生産性があるのは前者。全員じゃないけれど彼らは自分が正しいと思いがちで、考えを変える=恥・負けだから何を言っても平行線(経験者は語る)。

まとめ:支援サイトで二次創作を載せるなら?

ガイドラインを読んで

節度を守ろう

以上の点を踏まえ、もしFantiaやFANBOXなどで二次創作(特に有料記事)を載せる場合は、

- 【ガイドライン必読】ガイドラインを熟読し、有料絵・有料記事にする。

- 【偏らせない】二次創作限定・特定の版権専用の運用を避ける。

- 【認識の明記】創作ガイドライン厳守で活動し、権利者へ従う旨を必ず明記。

- 【稼ぎすぎない】プラン上限数を設けるなどの対策を入れる。

以上の点を明確におこない、得たお金は非営利として個人の活動費・制作費・人件費程度に留め、分配はしないようにしてください。

これは同人誌やCG集、有料リクエスト(コミッション)などにも言えることです。

海外ユーザーの場合

なお、そのユーザーが外国人で海外サーバー発信だった場合、日本と海外では、著作権の認識が異なる点を理解されたほうがいいです。

たとえば、アメリカの二次創作に該当しそうな箇所を引用すると、

【第103条|著作権の対象:編集著作物および二次的著作物】

(a)第102条に列挙する著作権の対象は、編集著作物および二次的著作物を含むが、著作権が及ぶ既存の素材を使用した著作物に対する保護は、かかる素材が当該著作物に不法に使用されている場合には、当該著作物のその部分には及ばない。

(b)編集著作物または二次的著作物に対する著作権は、当該著作物の著作者が寄与した素材であって、当該著作物に使用された既存の素材と区別されるもののみに及び、既存の素材に対するいかなる排他的権利をも含まない。かかる著作物に対する著作権は、既存の素材に対する著作権による保護とは別個独立のものであり、また、その範囲、存続期間、帰属または存在に影響せず、またはそれらを拡大しない。

(原文ママ)

外国著作権法 アメリカ編|公益社団法人著作権情報センター CRIC

厳密には『二次的著作物』の定義で、創作性が高ければ独立されたものとして認識されるものの、見識者の意見や上記を見る限りでも、二次創作の扱いは日本より曖昧(あいまい)のようです。

見識者いわく、

アメリカでは二次創作は公式ユニバース(世界観)のひとつ。

だそうで、海外の絵描きツール紹介でバットマンやアイアンマンが描かれているのは、そういった理由だと思われます。

こちらもまた、「権利元や著作者がダメと言えばダメ」という認識でしょう。

ディズニーとかね。

支援サイトの二次創作を考える場合、任天堂も規約に「各国の」と書いているように、日本のものさしで考えず、そこも踏まえなければなりません。

ただ各国の著作権事情を考慮したとしても、二次創作は権利者への配慮・敬意は必要で、合法・違法の判断を下すのは第三者ではなく権利者です。

CHECK!

著作権問題は間違いはあっても正解がなく、大切なのは「権利元の見解や指示をしっかり調べ、理解して行動する」こと。極端に著作権の見解を語る内容があったら、しっかり精査する必要がある。著作権問題などの法的トラブルを避けるため、また公式の見解を示して線引きを明確にしたのが創作ガイドラインであり、ガイドラインを熟読するのは権利者への敬意です。

自分の場合、有料記事はすべてオリジナルか、創作ガイドラインを厳守したジャンルのみ。それ以外は無料公開のスタンスだよ。

リテラシーを高く持つということ

何度も繰り返すように、二次創作(支援サイトの有料公開)の権利問題は権利者が判断するもの。ネット・SNS上に散らばる、合法・違法・ほぼ真っ黒だのと一方的に決めつける人たちは、

- 【浅はかな受け売り】ネットにある法律専門家などの意見を極端に語っている。

- 【拡大解釈】海賊版・無断転載などの二次利用問題を拡大解釈したヤジ。

- 【二次創作警察】権利者の代弁者を気取るが、「俺が気に入らないから」が本音。

- 【勝手なマイルール】「同人誌は赤字だからOK」などを正しい見解と称して拡散。

- 【定義の混同】二次創作・二次的著作物・二次利用の定義を混同している。

正しい知識の共有・問題提起よりも、「俺が気に入らないから」などが理由で自己主張する場合がほとんどです。

特にツイッターでは(匿名だからか)主張がエスカレートし、見る側もクリエイター側も関係なく行き過ぎな部分も多々あるため、それを見極めるリテラシーが求められます。

歌ってみたや、音楽のカバー曲を出すのも二次創作の一種なんだけど、なぜ絵や同人関係ばかり槍玉にされるのかが不思議。

最後に:無責任な極論に注意

無責任な発言は

すべきじゃない

ここまで書いたのは「支援サイトに二次創作はOK?」という純粋な疑問のみならず、無責任な発言や権利者の代理人を気取る人が、閲覧者・クリエイター問わずネット・SNS上で多いからです。

- 「二次創作に公式が何も言わなければ合法だしセーフ。問題ない」

- 「著作権に詳しい法律専門家がこう言っているから黒に近いグレー」

- 「二次創作は著作物を盗んでいるから犯罪・違法だしアウト。禁止しろ」

このような主張をする人ほど、実は著作権の本質(結果的に権利者が決めること)を知らなかったり、ガイドラインの存在を無視しているんですね。

この段階で、「俺が気に入らないから」が本音なのがよくわかると思う。できる人はそんなレベルの低いことをしない。

二次創作事情もよくわかっていないから、彼らの極論を信じる負の連鎖が生まれているのも問題で、結果的に創作の多様性を狭め、権利元にも迷惑がかかるなど、誰も得をしません。

法律・専門家の意見を持ち出すだけで本質を見ないから、二次創作・生成AI問題論争は不毛で荒れるし、自己弁護・極論合戦ばかりで、興味のある分野の意識高い系自慢に成り下がるんですね。

この記事で一番言いたいこと

自分がこの記事で言っているのは「ルールを守れ」よりも、

CHECK!

ちゃんと権利者の見解・著作権などを調べて、「エビデンスが存在する」状態でやっているのか。また、その発言・行動に責任と覚悟を持っているのか。理解している・していないはぜんぜん違いますし、

- 「知りませんでした」

- 「悪いとは思っていなかった」

なんて言い訳は通用しません。それは無知ではなく「無恥」です。

ネットが発達した現代で調べる機会なんていくらでもあるのに、それをしようともしなかったということなんだから。

知らない自体は仕方ないにしても、知らないことを知らないままにし、自発的に学ばず反省を生かさない態度は、見る側・クリエイター側も関係なく、人として恥ずかしいことだと思います。

有料二次創作を否定的に見られがちなのは、マネーリテラシーの低い人たちが「俺が気に入らない」で叩くのもそうですが、同時にクリエイターの二次創作リテラシーが低いのも原因です。

他人に厳しく自分に甘いクリエイターの問題

実際にクリエイターのSNSプロフィールで、有料二次創作をしながらも、

- 無断転載禁止

- 自作発言NG

- AI学習お断り

など、自身の権利を主張をしている人は多々見られます。

しかし自分の権利を主張するなら、まずはガイドラインなどで相手の権利を調べて理解・把握して尊重するのがスジであり、それが本当のリスペクトではないでしょうか。

上記主張を言えるのは、権利元の見解を調べて尊重しているのが前提。だって調べずにそんなことを言ったら、「自分を棚に上げて何様」と言われるよ?

自分の権利だけを主張するクリエイターは、

- 「みんなやっているから」

- 「話題になっているから」

- 「風潮だし書いておこう」

このように右にならえで深く考えていないタイプが多く、それで権利元の見解を読もうとしないんだから、自己中心的な姿勢だと感じます。

「赤字なら問題ない」など、エビデンスがない謎ルールを信じる人も多い。赤字・無料でもNGにする権利元はあるし、なぜ自分たちで勝手にルール作るの?

正しい知見を持つということ

ちゃんと考えて行動するということは、権利元への敬意や、自分自身や支援者を守ることにもつながります。

トラブルが発生したとき、知見がある・なしの差は明白ですよね。

ネット・SNSの世界はすぐに拡散され、誰しもがリテラシーが高いとは限りません。繰り返すように見る側もクリエイターも関係なく、「しっかり考えて」活動や情報発信をしてくださいね?

寄付のお願い

ございます

-

当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。

記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。