ネット上やSNSの記事だと、

- 「Webフォントを使いたいならAdobeフォントで決まり!」

- 「AdobeフォントはWebフォントとしても使えて便利!」

- 「AdobeフォントをWebフォントとして使う方法をまとめました」

と、Webデザイナーの人たちがAdobeのWebフォント(以下、Adobe Webフォント)推奨する記事が数多くあります。

しかし、コーダー目線や管理の側面から見ると、

AdobeフォントをWebフォントとして使うのはちょっと待ってほしい。

となるんですが、これは安易にAdobeフォントをWebフォントに使うのは、規約に抵触する可能性があるからです。

なぜ安易に使うべきではないのか、コーダー目線で簡単に踏まえつつ、参考にしていただけますと幸いです。

-

正確な情報を求む

誤りがあればご連絡ください

安易に使うべきではない理由とリスク

確かに便利だけど…

なぜ安易にAdobe Webフォントを使ってはいけないのか。その理由を簡潔にまとめるならば、

- 【JSで動く】日本語フォントは実装にJava Script(JS)が必要。

- 【管理が大変】抱える案件が増えれば管理コストがかかる。

- 【解約すると解除される】Adobe CCを解約すると一気に使えなくなる。

- 【やりとりも大変】コーダーやディレクターの手間が増える。

- 【多くても2種類が限度】日本語Webフォントは重いデータの宝庫。

- 【規約変更】顧客のサイト制作の場合、顧客も使用料を支払わないといけない。

特に最後の規約変更が一番の理由で、

利用条件では、2019 年 12 月 31 日以降の再販は許可されていません。それ以降にフォントライセンスや web フォントホスティングが中断されないようにするには、クライアントの web サイトは、独自の Creative Cloud サブスクリプションから Adobe Fonts を読み込む必要があります。(中略)

クライアントは、web フォントプロジェクトを転送する前に Creative Cloud サブスクリプションを設定する必要があります。完全なフォントライブラリは、ほとんどの有料の Creative Cloud サブスクリプション(例外あり)に含まれています。

フォントのライセンス|Adobe

つまり、

CHECK!

Adobe Webフォントを使用する場合、顧客側もライセンス購入して、CCに加入してもらわなければならず、その旨を事前に説明しなければならない。ということです。

ダイナミックサブセットと Web フォント提供|Adobe

Webフォントの利点と欠点

Webフォントにも

欠点があるよ

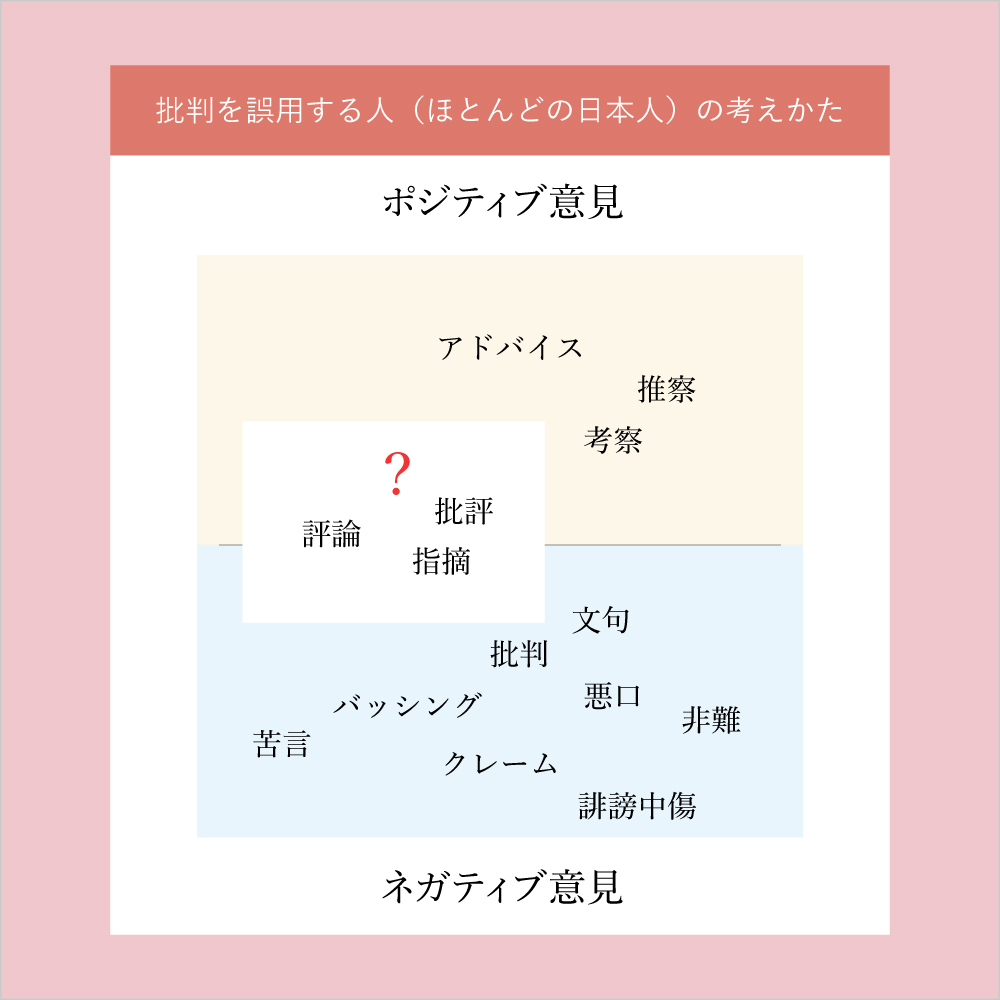

Adobe Webフォントを安易に使うべきではないのは、規約の問題が一番大きな要因です。

ただそれだけではなく、SEO(特にUI・UXの部分)まで考えると、安易にポンポン使うような代物ではないことを、Webデザイナーは最低限知ってほしいところです。

次からは、Webフォントのメリット・デメリットをご紹介します。

Webフォントのメリット

Webフォントは「すべてのデバイスで同じフォントが表示される」が最大のメリットです。

よくある話で、Android端末では明朝体が入っていないため、もしサイト内で明朝体を使いたいのであれば、Webフォントは必要になります。

また游明朝・游ゴシックはMacやWindowsにはあっても、AndroidやiOSには入っていません。

スマホでサイトを見る人が8割以上の時代ですから、デザイン性や平等の表示のみならず、可読性(読みやすさ)の向上という意味でも、Webフォントは重宝されますね。

明朝を使うならWebフォントは絶対必要。

Androidで明朝体フォントを表示させる方法|will style .

Webフォントのデメリット

一方、Webフォント、特に日本語のフォントはデータ量が多く、重たい代物です。

サブセット化(使用する漢字や記号を減らし、内容を軽量化)されていない日本語Webフォントは、2種類だけでも読み込み・表示に1〜2秒増えることがあります。

読み込みに2.5秒以上かかるサイトは離脱率が急激に上がり、機会損失が大きいと言われています。

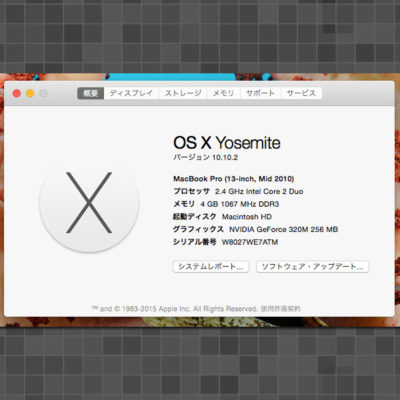

Webフォントはその2.5秒のうち、半分近くも占めるおそれがあるんですね。なお1〜2秒というのは、過去の当サイトをGoogleのページ計測した際のデータです。

Adobe Webフォントはライセンスの問題から、自前でサブセット作業をおこなうことは基本的にできません。

サブセット化されたフォントはあるものの、日本語フォントはダイナミックサブセットという仕様上、JavaScriptで動かす形式になってしまい、このあたりは融通がききにくいですね。

この読み込み時間の考えかた、最適化をWeb業界では『LCP』といいます。

Webサイトの読み込み順がよくわからないので少し調べた話|Qiita

Webページの読み込み時間、3秒が限界か – 5秒になると直帰率激増|マイナビニュース

DTPデザインとWebデザインは違う

DTP≠Webデザイン

DTP(チラシ・ポスターなどの印刷物)デザインとWebデザインはぜんぜん違うものですし、この違いを理解しないデザイナーは、結果としてチームにも迷惑をかけます。

DTPなら入稿ガイドラインを守れば、Adobeフォントなどを比較的自由に使えます。しかしWebサイトはコーディングの制限や、表示速度の問題なども考慮しないといけなくなります。

WebデザインとDTPはそれこそ緑茶と紅茶、焼きそばとカップ焼きそばぐらいに違います。原材料こそ一緒ですが、シチュエーションや使いどきがぜんぜん違うんですね。

できるWebデザイナーはDTPと同一視していないよ。

最後に:絶対悪ではない

使いどころが問題

ここまで、Adobe Webフォントを悪く言っている感じにはなっていますけれど、

- 「Adobe Webフォントを使いたがるWebデザイナーは無能」

- 「Adobe Webフォントは絶対悪だし、金輪際使うな!」

……と、言っているわけではありません。理解と使いどころの問題です。

- Adobe Webフォントの仕様を理解

- どの案件で使うのか?

- 管理の問題も考慮しているか

- 顧客側にも説明した上で使うのか

上記をしっかり考えていて、

- 自社(EC)サイト

- 趣味のホームページ

このような条件下であれば、Adobe Webフォントを使ってもいいと思いますし、

- 顧客に納品するサイト

- SEO重視のサイト

このような場合は、本当にAdobe Webフォントを使うべきなのかを、社内のみならず、顧客とも検討を重ねて考えるべきです。

「見栄えがいいから」「かっこいいから」という安易な考えだけでAdobe Webフォント使うのはよくないね。

本当にここをデザイン段階で考えないと、自社やコーダーなどのみならず、顧客側にも迷惑がかかるリスクがあります。

WebサイトとDTPデザインは全く違うこと、Adobe Webフォントの性質・仕様を理解した上で、最終的に使用するかどうかを判断してください。

寄付のお願い

ございます

-

当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。

記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。