「絵が上手くなりたい」は、イラスト・マンガを描く人なら一度は思うことで、描いているうちに、

本物を見て描くのと、写真を見て描くのと違いがあるの?

こういった疑問を抱いたことはありませんか?

こちらの疑問を「絵を上手くなるには」とあわせて述べていきます。絵描き初心者や、趣味でマンガやアニメの絵を描いている人は、参考してもらえれば幸いです。

個人の見解です

ほかの意見もご参照ください

絵の上手さは観察力・空間認識能力・知識力

ただ描けばいい

というわけではない

絵が上手くなるには、ただ描けばいいというわけではありません。

CHECK!

絵の上手さとは、観察力・空間認識能力・知識力の高さに比例する。- 【観察力】対象を正確に見る力。

- 【空間認識力】立体的表現の構築力。

- 【知識力】理論や知識の量。

本当に絵が上手い人は、上記の「吸収する力(インプット)」と「理解・書き出す力(アウトプット)」が優れているんですね。

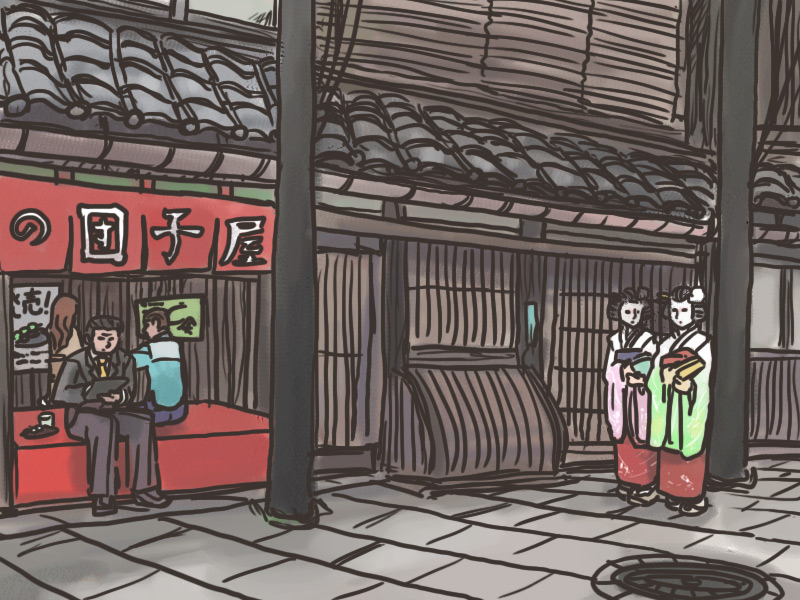

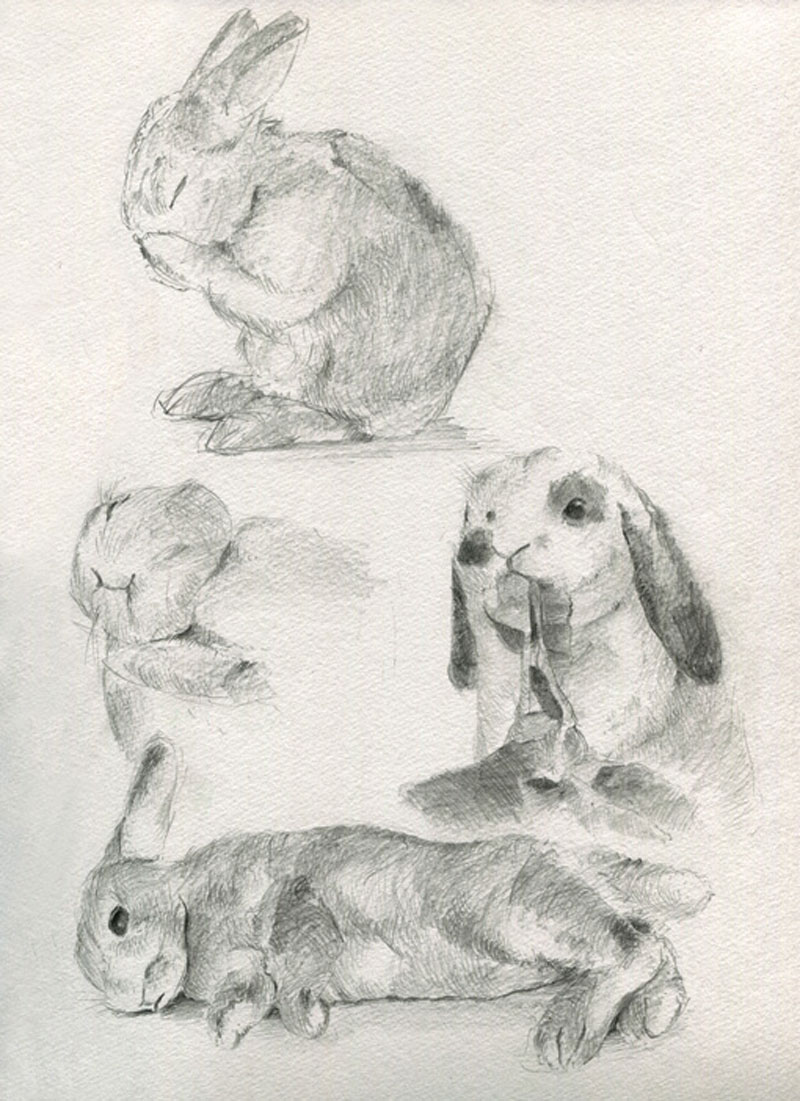

たとえば上のウサギでたとえるなら、

- ウサギの骨の構造

- 筋肉のつきかた

- 動きかた・習性

ここを知らなければなりませんし、実際に本物を見て描いたほうが理解が深まります。触ることもできればなお良しです。

写真だと平面的に描くことになるし、理解せず描くとのっぺりな(立体感がない)印象になりがち。

人物デッサンが大切な理由

これは人体でも同じです。人間を上手く描きたいのであれば、

- 【人体解剖学】骨格・筋肉の構造、男女・幼年期・老年期の違いなど。

- 【衣服の構造】素材によるシワの出来具合・方向、質感の表現など。

平面である写真やアニメなどのイラストを模倣(もほう)するより、実際に外に出て立体的な人物デッサンをしたほうが理解度が高まるものです。

画力のある人は「実物に人物を見て描く」を星の数ほどやっています。合間に人体の構造を勉強し続けているため、絵が上手いんですね。

外に出て描くって本当に大事。自分も朝から夕方までずっと描いていたこともあったよ。

一方、絵の初心者はそれらを鍛えないまま、プロの絵を表面的にマネるから変になるし、いつまでたっても絵が上手くならないのです。

アニメやマンガの模写をして「なんか違う」となるのは、ここが理由です。

外に出て描くのもそうですが、予算が許すのであれば、人体解剖学本やスポーツ医学書を購入し、読破しておきたいものです。そうすれば、人物デッサンをする際も見方も変わるはずです。

ちなみに自分の場合は、街でのスケッチのみならず、大学・専門校時代にはヌードデッサンもやっていましたね。

さすがに触れはしないけどね。そんなことしたら警察のお世話になってしまう。

色塗りと構図は「理論」である

感覚で描けるのは

天才だけ

色塗りと構図は、初心者だと手癖や感覚で描きがちですけれど、時代の流行の部分を除けば、人体工学・心理学に基づかれた理論で決まっています。

- 【色彩学】等色相面・色相環など。

- 【構図】撮影構図・透視図法など。

- 【貴金属比】黄金比・白銀比など。

答えがあるならマネればいいということ。感覚でできる人というのは一部の天才だけ。

色の知識は『色彩カラーコーディネート資格(色彩検定)』の3級の知識があれば十分で、2級レベルだとさらに深まります。

構図や貴金属比の解説は検索すればたくさん出てきますし、さらに上達を目指すなら初心者向けの書籍もあるので、予算があれば購入して学んでみましょう。

文部科学省後援 色彩検定|色彩検定協会

絵が上手い人は勉強熱心

(だから変わり者が多い)

以上、写真と実物を見て描くことの違いと、上手くなる方法を述べました。

CHECK!

絵が上手い人は、専門知識のエキスパートであり努力家。観察力・空間認識能力・知識力が高いほど、絵のレベルは上がる。絵を上手くなりたいのであれば、写真や画像よりも実物を描くほうが理解力が深まって上手くなりますし、理論研究をすれば、さらに上達します。

絵を本気で勉強していたころは、他人=動くデッサン人形な考えで描いていたし、解剖学本も穴が空くぐらい読んだ。

交通機関内で描くと……?

なお、大学在籍中に知った話で、電車やバス内で人を描くと盗撮と見なされるそうです。

これを聞いたときはショックでしたね。こういった話もあるので、外でデッサンするときは気をつけましょう。