『Yahoo!ニュース』のコメント欄(ヤフコメ)は昔から、誹謗(ひぼう)中傷や知ったかぶりの陰謀論・デマの温床であり、

- 「なんでヤフコメって閉鎖されないの?」

- 「ヤフコメはひどいし狂ってる」

- 「ヤフコメは見るべきじゃない」

- 「ヤフコメの民度は低すぎる」

- 「ヤフコメは上から目線ばかり」

という意見はまま聞かれるものです。

ただ、いくら問題があるからといって「底辺」や「ゴミ」といった、攻撃的なコメントを並べる人も本質的な同類になるので、その点は気をつけてもらいたいところ。

最近では、ヤフコメのようにコメント欄を実装するネットニュースサイトが多くなっていて、そちらにも言える内容ですので、ご参考にしていただければと思います。

-

個人の見解です

ほかの意見もご参照ください

ヤフコメを廃止・閉鎖しないのはなぜか?

あくまで推測です

結論から言うならば、「安定した広告収入を得るためだから」という可能性ですね。

その前に、一応公式も2015年にコメント欄がある理由を発表しているため、以下にその紹介・抜粋をすると、

インターネットが登場する前は、ニュースは読者にとって「受け取るもの」に過ぎませんでした。そのため、Yahoo!ニュースも日々流れてくるニュースをサイト上で提供しているだけでは、インターネットがなかった時代と同じ、一方通行の体験をユーザーに提供するだけのサービスで終わってしまいます。

ニュースを「見て終わり」ではなく、出会ったニュースに関する多様な価値観・解釈を共有しあうことで、ユーザーが考えを変えたり、共感したり、意見を述べたりといった、何らかのアクションを起こすきっかけを提供したい。こうした、民主主義社会を活性化する上で最も重要な環境を提供したい――。

そのような思いの中で生まれてきたものが「Yahoo!ニュース 意識調査」であり、そして「コメント機能」でした。

Yahoo!ニュースがコメント機能を続ける理由~1日投稿数14万件・健全な言論空間の創出に向けて~|Yahoo! newsHACK

一方的な情報発信をするのではなく、閲覧側も意見交換をして意思を表明し、民主主義社会を活性化。それがヤフコメであり、ニュースとユーザーをつなぐ場。

要約するとこのような感じでしょうか。

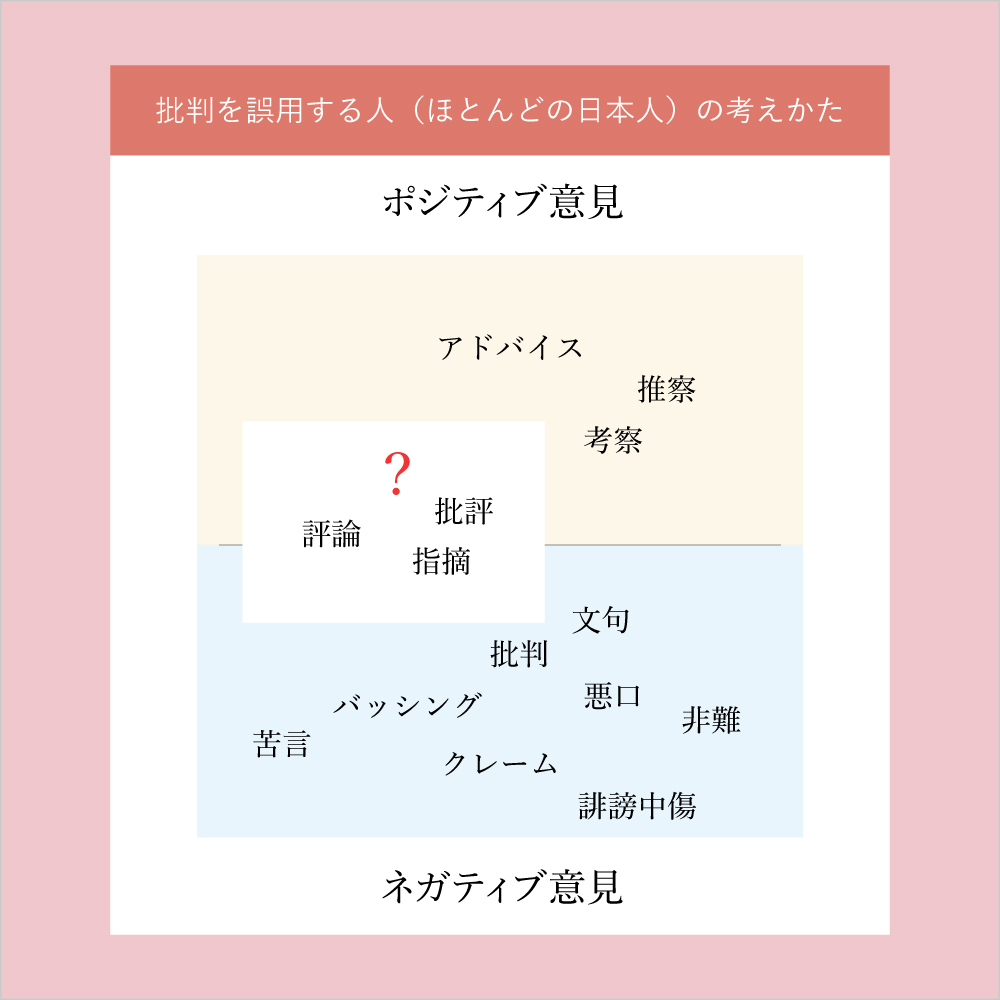

『批判』の意義を理解していない

しかしながら、意見することと誹謗中傷することは全く別の話であり、意見できる場は2015年当時からツイッターなどのSNSがあるため、コメント欄がある理由としては弱いものです。

民主主義的な意見交換……とは言いますが、相手に落ち度や非に対し、攻撃的な言葉(ゴミ・クソ・死ね・ガ○ジなど)を並べ立てたり、人格攻撃や悪口、陰謀論、ヘイトスピーチもOK……

これらを『批判』と本気で思う人が多く、ヤフコメで「正しい批判」をする人は1%もいません。

自分の意見を『批判』と称する人で、ちゃんと批判する人は見たことがないし、「激しく批判」「批判覚悟」という表現に違和感も抱かないあたりね。

むしろ正しい批判ができる人はライターになるか、個人ブログやnoteで書くと思います。

改善案を提示せず文句や悪口だけを言う、深く考えずに意見や法律を引用・流用するだけなのは小学生でもできることで、

- 「ヤフコメは世論の意見そのもの」

- 「ヤフコメ批判は自己主張できないから」

このように言っている人たちほど、批判の本来の意義を誤用・間違った使いかたをしていて、悪口・誹謗中傷とどう違うのかを理解していないケースが大半でした。

『批判』は叩きでも悪口でもない

Yahoo!の見解でも批判の意味を理解しておらず、ヤフコメに苦言する人もまた、

なんでヤフコメって批判ばかりなの?

と、『批判』を叩き・悪口といった悪い意味で使っています。

書く側も、公式側も、苦言する側も、『批判』を誤用……これはヤフコメのみならず、誹謗中傷問題を論ずる上で考えなければいけない課題です。

なぜここまで『批判』にうるさいかといえば、

- 【意見扱い】『批判』を正しく把握しないと、誹謗中傷でも「意見」として解釈される。

- 【かみ合わない】『批判』の目的がわかっていなければ、正しく論ずれない。

- 【非生産的】『批判』の意義を認知しないと、不毛な争いになる。

このような事態を招きますし、屁理屈で開き直ったり、話し合いが平行線で論点ずらされたり、やたらと攻撃的で喧嘩腰だったり……

ヤフコメなどで実際にそうなっているのは、見ればわかるとおりですよね。

批判の基本姿勢は、「リテラシー・論理的思考・エビデンス(論拠)・思いやり」です。それができていないから、「評論家気取り・自称批評家」と言われてしまい、嫌われてしまうんですね。

ヤフコメの利用者や、批判の言葉を軽々しく用いる人がこれをやっているのかと言われ、「やっている」と答えられる人はどのぐらいいるのだろう?

このあたりは以下の記事で詳しく述べていますので、ご参照ください。

公式も一応認めている

……さて、話がずれましたが、Yahoo!側もモラルが低い投稿者がいるのは公式見解で認めていて、非表示機能やAI活用による通報・削除はあっても、結局いたちごっこなのが現状です。

また公式側も廃止しようとか 、正しい批判を学ぼうという姿勢も見られないんですね。

となると廃止しない別の理由が考えられますし、以下のことを考えれば、

広告収入が目的であるという可能性が高いのでは?

と考察できるので、次から記載していきます。

ある意味人間の卑しい心理をついたシステム

需要と供給が

成立している

『Yahoo!ニュース』のページをよく見ればわかるように、広告やスポンサー企業のPRバナーが至るところに貼られていますよね。

広告収入を発生させるには、アクセス数を稼いで閲覧数や広告クリック数を獲得する必要があります。

見出しはキャッチーな(ウケがいい)内容にするとして、どう常連を増やして固定化するのかを考えると、定期的に覗きに来させる、回遊率を高める仕組みを閲覧者に提供すればいいわけです。

これらの目的と承認欲求を満たせて刺さる(アピールできる)形が、コメント欄という存在です。

ヤフコメを書く人(ヤフコメ民)の心理

「当時、ヤフコメは日課であり、ある種のいきがいのようなもの。仕事や社会に不満・ストレスを抱え、ヤフコメを書くことが発散になっていた」

「タイトルだけでコメントを書き、正直、記事の内容はどうでもよかった」

(要約)

ヤフコメ民が底辺と言われる理由【ヤフコメ民の正体は?】|カスカスブログ

と、このように語っています。

また、2015年に発表したYahoo!の独自統計によれば、ヤフコメを書く人(ヤフコメ民)の大半は男性であり、40代以上が多いとのこと。

その年代だと大体は働き盛りで、仕事や不満のストレス発散になっている(=心が満たされていない)のは容易に想像でき、あながち間違いではないでしょう。

充実した人生・生活を送る人は、誰かや何かに上から目線で攻撃的になったり憎悪を振りまかない。少し考えれば当たり前の話。

ヤフコメ民が底辺と言われる理由【ヤフコメ民の正体は?】|カスカスブログ

なぜ人々はヤフコメだと上から目線なのか(有料記事)|プレジデントオンライン

Yahoo!ニュースがコメント機能を続ける理由~1日投稿数14万件・健全な言論空間の創出に向けて~|Yahoo! newsHACK

「ヤフコメはひどい」? 「Yahoo!ニュース」のコメント欄、投稿者は男性が80%以上、40代が突出|ITMedia NEWS

中毒性が高い「そう思う(いいね)」ボタン

それに加え、ヤフコメには評価ボタンもあることから、共感される内容だとどんどん「そう思う(いいね)」がつけられます。

これは中毒性が高く、

俺の意見が評価された……もっと褒めてほしい、もっと高評価してほしい……

と、さらに依存性が高まるものです。

投稿者は承認欲求が満たされ、「自分が認められる場」と錯覚して来るようになり、提供側も広告収入に必要な常連を獲得するわけですから、需要と供給が成立します。

こう考えるとヤフコメって、人間の弱いところ、卑(いや)しい心理をついたシステムだよね。

広告収入(アフィリエイト)自体は間違ったことではないも、相手への不当な攻撃(誹謗中傷)を助長させかねない姿勢を黙認して金銭を得る……

これを健全な広告収入だとは言いがたいものです。

徹底的な姿勢をとらないのも、もしかしたら平和的空間を実現すると書き込む人が減る(=常連が離れて広告収入が減少する)から、あえてグレーの姿勢という可能性もありますよね。

ヤフコメが原因の事件・逮捕者

恐れていたことが現実に

2021年には、ヤフコメに影響されてヘイトクライム・放火行為で逮捕された人が話題になり、ヤフコメに感化されて被害妄想を肥大させたのが要因でした。

ツイフェミやポリコレ棒、ネット右翼・左翼など、ネット・SNSで過激な言動をする人たちと同じなんだよね。

信じたい意見ばかりを集って過激化する『エコーチェンバー現象』とよばれる状態です。

ヤフコメが要因で現実に犯罪が発生するという最悪の形になったニュースですけれど、先述した元ヤフコメ利用者の方と共通するのは、

CHECK!

心が満たされず、日常や社会に不満を持っているリテラシーの低い人ほど、ヤフコメの過激な内容に影響されたり、日常的に依存しやすい。ということですね。

京都・ウトロ放火は「ヘイトクライムの可能性」 市民団体が根絶目指し声明|京都新聞

面会や手紙で「ヘイト」否定も 京都・ウトロ放火被告、記者に語ったことは|京都新聞

インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの|総務省

エコーチェンバー現象とは・意味| IDEAS FOR GOOD

ウトロ放火事件に対するYahoo!の対応とその責任

こちらの記事によれば、Yahoo!の広報担当者はこの件を言及しますが、正直なところ、文面からは誠実性を感じられなかったのは残念ですね。

もちろん全文じゃないとは思うけど、すごく他人ごとというか、事務的というか……

Yahoo!はこういった事件が起きてしまい、しかも間接的な犯罪幇助(ほうじょ)になってしまった点を社内で認識し、コメント欄のありかたを再考してほしいと思います。

在日コリアン狙ったヘイトクライム、ヤフーが被害者に「心よりお見舞い」動機に“ヤフコメ”その責任は|BuzzFeedNews

Yahoo!だけが悪いとは限らない

ネット・SNS全体の

問題でもある

とはいえ、「なぜひどいコメントを書くのか」はヤフコメ特有のものではなく、

- 【ブログ・掲示板問題】コメント欄や掲示板で口汚く攻撃的に書く人。

- 【レビュー問題】レビューで低品質なコメントを投稿・評論家気取りの人。

- 【SNS問題】ツイッターなどで相手を論破気取りで煽(あお)る人。

- 【質問サイト問題】質問サイトで同意しか求めず、上から目線になる人。

このように、似たシステムがあるサイトやSNSでも抱える社会問題です。

ゆえに、ヤフコメ問題はYahoo!だけが一方的に悪いのではなく、ネット・SNS利用者一人ひとりのモラルやリテラシーにも問題・課題があるのは忘れてはいけません。

ヤフコメの公式対策

対策はしている

そうですが…

上述のとおり、Yahoo!側もヤフコメのモラルは一応問題視しており、AIを活用したコメントの選別や、非表示にできるボタンも実装しています。

コメントの内容に対する注意書きも出るようで、その効果で誹謗中傷をするアカウントも13.5%減少したそうです。

とはいえ、上記記事や「なぜヤフコメが必要なのか」の公式表明を見ると、Yahoo!側が主張と利用者の実態が反比例している状態で、13.5%は劇的かと言われると微妙なところ。

海外では2014年、当時13歳の少女が開発した『Rethink』によって、93.4%が投稿を踏みとどませたという調査結果が発表されています。

13歳の女の子がつくったというのがスゴイよね。ちゃんと疑問を持てる着眼点も素晴らしい。

たとえ13.5%は防止できたとしても、全体的に見れば、ニュース記事でコメント欄の自浄(自治)作用がうまく働いておらず、誹謗中傷の根本的な対策にはなっていません。

だからこそ、「なぜずっと苦情を言われているのに、廃止・閉鎖をしないのか」という疑問は、表向きの公式表明より安定した広告収入のためと考えると、合点がいくのではと。

ただ重ねるように、広告収入が目的ではないかという話は、自分が考えられる可能性から導いた仮説です。公式の見解ではないことはご留意ください。

追記

2023年にYahoo!は、電話番号登録の必須化で悪質ユーザーは56%、コメントも22%減ったと公表しました。モラル問題も含めて引き続き注視したいですね。ヤフコメの“パトロールAI”、NewsPicksなどに無償提供 不適切コメントを排除|ITMedia NEWS

Yahoo!ニュースにおけるAIを活用した投稿時注意メッセージの掲出効果について|Yahoo!

「送信」ボタンを押す前に──ネットいじめを元から絶つには?|TIME&SPACE

「ヤフコメ」不適切だと丸ごと非表示も 小室圭さん・眞子さん記事ほか100件超|J-CASTニュース

そもそも情報は有料

慈善事業じゃないからね

また、これも推測話として見ていただきたいのは、そもそもニュースを載せるって本来はお金がかかるものだということです。

ライターや出版社は慈善事業じゃない。サイト維持費も含め、広告収入で「どうにか無料にしよう」と考えると、ヤフコメをやめることができない……

このような考えかたもできますよね?

Yahoo!やコメント欄を実装するメディアサイトを擁護(ようご)するわけではないものの、こういった「大人の事情」を考えてみてもいいかもしれません。

物事を語る上で、背景を考えて仮説・推測を立てるのは大切です。

最後に:Yahoo!ニュースにこだわる必要はない

ほかにもいろいろあるよ

ヤフコメがなくならない理由は、広告収入問題があるのではという仮説で記事を書き進めました。

仮に広告収入目的が絡んでいるのであれば、コメント非表示機能はあっても、ヤフコメそのものの廃止・閉鎖はほぼ絶望的です。

ヤフコメ利用者は公式統計だと40代以上の男性が最も多く、「不満をはじめ、心の貧しい人が承認欲求を満たすために集う場所」であることが、ヤフコメ経験者の意見から察せます。

ここでヤフコメに対する需要と供給が成立しているんですね。

ヤフコメの1%にも満たないとはいえ、中には良識あるコメントや正しい批判はありますけれど、「百害あって一利なし」です。

上述のように、人間の本音・本性に心を痛めたり、感化されて自身も誹謗中傷をしはじめたり、悪影響を受けて犯罪に手を染めたら自分の人生を棒に振ってしまいますからね。

ウトロ放火事件は実際、ヤフコメの影響で発生した犯罪でした。

1%も満たない建設的なヤフコメの書き込みを探すよりも、客観的・建設的に知見を述べる人の記事を探したほうが、ずっと健全で時間節約にならない?

ネットニュースは別にYahoo!ニュースだけが配信しているわけではないんですし、ヤフコメに疑問を抱く人は、これを機にいろいろと探してみてはどうでしょうか?

情報は広く探すことが大切で、心を痛めるぐらいなら見ない選択肢も必要です。

少なくとも需要と供給が成立している限り、ヤフコメがなくなることはないでしょう。

寄付のお願い

ございます

-

当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。

記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。